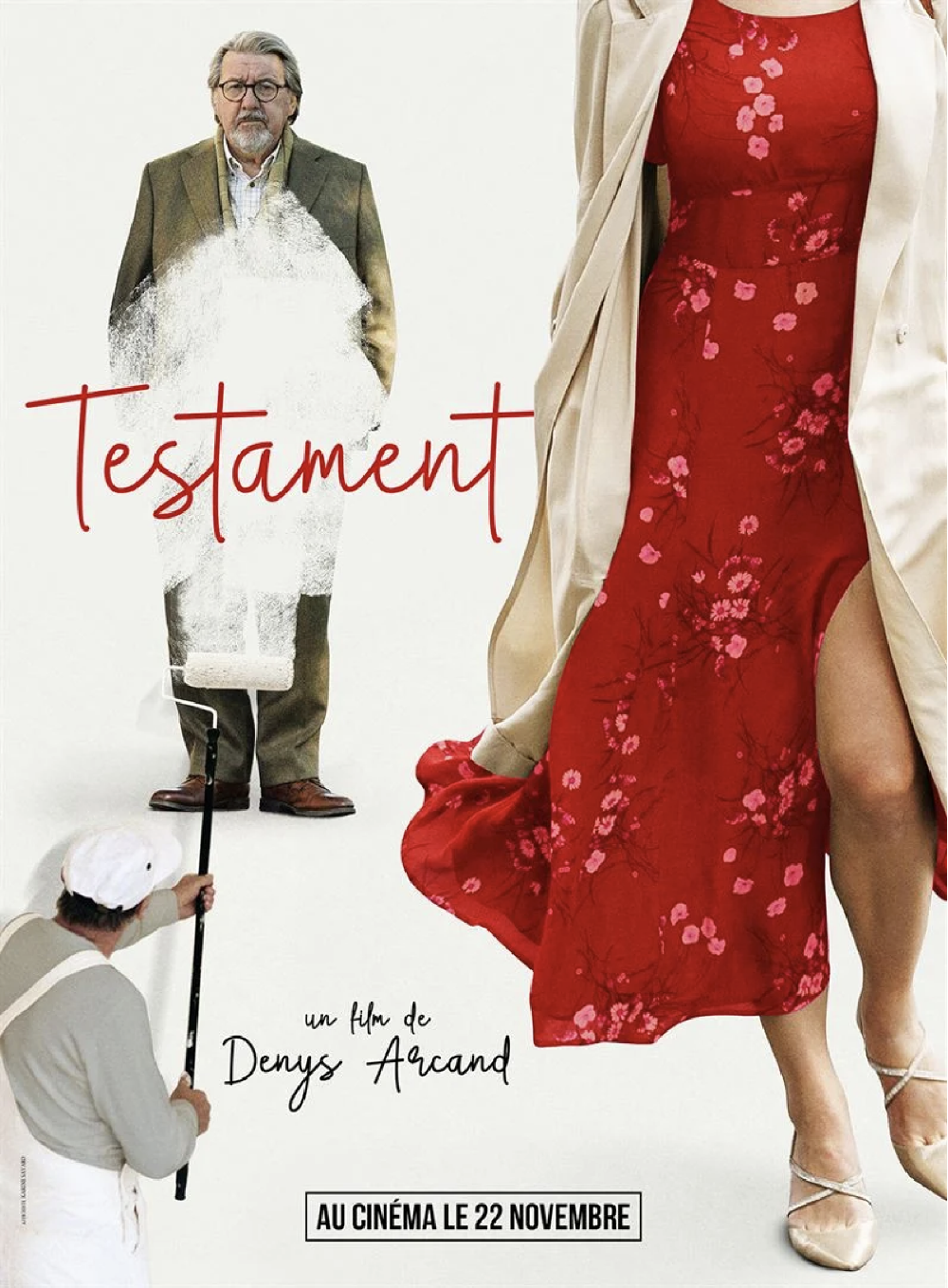

Échapper à l’oubli selon le film Testament de Denys Arcand Ajouter une vignette

Au-delà des propos satyriques du cinéaste à l’endroit des tristes dérives de notre société, les relations entre les hommes et les femmes constituent le sujet le plus profond du plus récent film de Denys Arcand, reçu par plusieurs comme une satire de la gauche identitaire.

L’amour au-delà de l’humour

L’amour au-delà de l’humour

Le film Testament de Denys Arcand a été reçu par plusieurs comme une satire de la gauche identitaire, dite woke. Toutefois, Arcand n’y ménage personne, puisque les nationalistes québécois, les journalistes, les politiciens, les vedettes populaires et les sportifs obsédés par leur santé y sont aussi tournés en dérision. L’humour, présent tout au long du film, n’est cependant que l’aspect le plus superficiel de celui-ci. Les images d’une grande beauté qu’il nous présente sont en effet porteuses d’une réflexion existentielle sérieuse et même grave. Un thème important du film est la tension entre les exigences de vérité de la mémoire historique et celles des revendications de justice pour les groupes opprimés. Je pense, quant à moi, que les relations entre les hommes et les femmes en sont le sujet le plus profond.

Tout d’abord, résumons le film. Attention! Je divulgâche ici la plupart des évènements importants du film. Jean-Michel Bouchard (Rémy Girard) un archiviste en semi-retraite qui vit dans un établissement pour personnes âgées assez cossu, déambule en observateur perplexe dans la société montréalaise du XXIe siècle qu’il ne reconnaît plus. Il se sent bousculé par le féminisme militant, les innovations terminologiques non genrées, mais plus généralement par un individualisme et un présentisme qui ont complètement rompu avec les traditions populaires et intellectuelles qui ont depuis des siècles donné un sens à la société québécoise et à la civilisation occidentale.

Jean-Michel Bouchard (Rémy Girard) se sent bousculé par le féminisme militant, les innovations terminologiques non genrées, mais plus généralement par un individualisme et un présentisme qui ont complètement rompu avec les traditions populaires.

Jean-Michel parvient malgré tout à jouir d’une vie tranquille faite de petits plaisirs et de rencontres hebdomadaires avec Flavie (Marie-Mai Bouchard), une jeune femme élégante et raffinée que le vieillard paie pour qu’elle l’écoute se plaindre de sa solitude en lui caressant les cheveux. Son quotidien et celui de Suzanne (Sophie Lorain), la directrice de son établissement, sont chamboulés par des militants pour les droits des Premières Nations qui sont indignés par une peinture datant du XIXe siècle qui orne un mur de l’établissement. L’œuvre, qui représente la rencontre de Jacques Cartier avec un groupe autochtone, enfreint de nombreuses normes de la rectitude politique régnant dans les milieux universitaires anglophones. Mise en demeure par la ministre de la Santé du Québec d’empêcher toute possibilité de scandale médiatique, Suzanne fait recouvrir l’œuvre de peinture blanche, ce qui soulève l’ire des milieux culturels et des nationalistes québécois.

Intrigué par Suzanne, Jean-Michel fait appel à une jeune collègue archiviste pour qu’elle fasse des recherches sur sa fille avec qui elle ne communique plus depuis des années, ignorant même la naissance de son petit-fils. Jean-Michel et Suzanne réussiront à sortir du maelstrom kafkaïen où ils s’enfoncent en découvrant qu’ils partagent des sentiments amoureux l’un pour l’autre. Le film se conclut sur Jean-Michel qui traverse un cimetière en poussant le landau du petit-fils de Suzanne, accompagné par celle-ci, dans une douce lumière d’automne.

Les femmes, actrices du nouveau monde

Hormis quelques exceptions, les femmes sont les actrices de l’intrigue, au propre comme au figuré. Qu’il s’agisse des féministes qui remportent tous les prix littéraires, des meneuses du groupe indigné par la peinture, des journalistes, de la ministre, de la cheffe de l’opposition, jusqu’à Suzanne la directrice, les femmes agissent et décident. Elles donnent le ton à la vie sociale, aussi bien dans la contestation que dans l’autorité, toutes deux pratiquées de façon aveugle et dogmatique. Les femmes sont aussi celles qui font preuve d’une intelligence et d’une force de caractère exceptionnelle. C’est le cas de Kanien Montour (Alex Rice), une historienne mohawk qui oppose une connaissance rigoureuse de l’histoire au discours idéologique des militants, de la collègue recherchiste et de la fille de Suzanne, une infirmière engagée dans un travail humanitaire dans le Grand Nord, auprès des Inuits. On apprendra que Suzanne elle-même s’est hissée jusqu’à son poste de directrice à force d’un travail acharné et de qualités personnelles exceptionnelles, malgré une origine sociale modeste et une scolarité déficiente. Le monde des femmes en est un d’absurdité bureaucratique et idéologique, mais aussi d’individualités fortes, rares, qui font preuve d’une humanité et d’une intelligence qui rendent le bonheur et le sens de la vie possibles.

Le monde des femmes en est un d’absurdité bureaucratique et idéologique, mais aussi d’individualités fortes

Le rôle de l’homme

Quel est le rôle de l’homme dans cette histoire? Celui d’être le médiateur entre la mère et la fille. L’homme est le pacificateur. Ce rôle est rendu possible par son attitude réaliste. Contrairement aux femmes qui sont politiquement et professionnellement ambitieuses, Jean-Michel a développé une sorte de virilité humble. En regardant de jeunes Mohawks jouer à la crosse, il se rappelle qu’il aimait pratiquer ce sport sans jamais être devenu très bon. Il a eu plusieurs relations avec des femmes au cours de sa vie non parce qu’il est un séducteur accompli, mais parce qu’il n’a jamais connu l’amour. Il a même fréquenté des prostituées. Il a pratiqué le métier d’archiviste sans reconnaissance particulière, à ce qu’on sache. L’une des premières scènes du film est celle où il reçoit un prix littéraire, dans la catégorie « Hommage à nos aînés », pour deux œuvres qu’il n’a pas écrites : on l’a confondu avec le dramaturge Michel-Marc Bouchard. Jean-Michel a passé toute sa vie à être moyen et à l’accepter.

Cette humilité est soutenue par sa profession : en tant qu’archiviste, il est un chercheur, il constate les faits avec objectivité et valorise la vérité pour elle-même. Cette attitude théorique ¾ au sens du spectateur contemplatif ¾ est sans doute ce qui lui permet de supporter avec une certaine sérénité le bouleversement civilisationnel qui chamboule tout autour de lui. Il profite malgré tout de la vie en jouissant de petits plaisirs, contrairement à Rodger (interprété par Denis Bouchard, hilarant) qui se tue à force d’excès de performances sportives et de régimes exigeants. Avec l’humilité et le réalisme du chercheur, c’est cet égoïsme rationnel, cet hédonisme sage, qui lui donne la capacité d’être un médiateur entre les femmes. N’avoir d’autre ambition que celle de jouir d’un bien-être simple lui permet d’être en retrait de la compétition pour l’excellence morale et professionnelle dans laquelle les femmes s’entredéchirent.

Jean-Michel devient graduellement conscient, au fil de l’intrigue, de la seule chose qui pourrait enrichir son petit bien-être individuel : l’amour. La même prise de conscience se produit du côté féminin, mais elle s’inscrit dans la tragédie. Deux personnages féminins ont vécu la perte de leur conjoint, décédé : l’amoureuse de Rodger, Nancy (Guylaine Tremblay, excessive à souhait), qui noie dans la malbouffe et l’alcool sa peine causée par la mort de son mari sportif, et Suzanne, qui, malgré (ou à cause de) la mort d’un son précédent conjoint, s’est investie corps et âme dans sa carrière. Suzanne est très lucide sur le rôle que jouait son conjoint : il était le pacificateur qui permettait à la mère et à la fille de se tolérer. Après la mort du père, Rosalie a quitté Suzanne et les deux femmes ne se sont plus reparlées pendant de longues années. Seule la rencontre de Jean-Michel permettra à la relation de la mère et de la fille de se renouer.

Les relations de compétition entre les femmes sont le moteur narratif du film, celui qui pose un problème. Il y a là un thème anthropologique très riche : les femmes sont à l’origine du nouveau monde, comme citoyennes et professionnelles, et elles sont aussi celles qui portent et transmettent la continuité, comme amoureuses et comme mères. La tension entre les femmes devient la nouvelle source de dynamisme social. Apaiser cette tension est le défi principal des nouvelles générations et c’est un défi que les femmes ne peuvent relever sans les hommes. La relation d’amour entre l’homme et la femme apporte la solution au problème de la compétition féminine.

On reprochera au film de présenter un portrait unidimensionnel qui laisse dans l’ombre les injustices et les violences que l’agressivité et les déraillements psychologiques masculins imposent encore à de trop nombreuses femmes. On pourrait aussi soulever le problème persistant des iniquités salariales entre les hommes et les femmes. Il me semble que le film d’Arcand ne nie pas cela. L’œuvre d’Arcand dans son ensemble est d’ailleurs une longue étude des défauts et des vices des humains en général et des hommes en particulier. Testament montre le monde urbain des professionnels aisés, des étudiants universitaires, des médias et des politiciens, monde dans lequel les femmes réussissent particulièrement bien. Il ne s’agit que d’une tranche de la réalité sociale, mais d’une tranche importante.

Le monde des femmes selon Emmanuel Todd

Les graves problèmes que vivent encore les femmes n’empêchent pas qu’elles aient aussi réalisé d’immenses progrès collectifs qui ont modifié le cours de l’histoire. L’arrivée massive des femmes sur marché du travail est en effet l’une des « révolutions majeures du XXe siècle [1]». Dans son ouvrage Où en sont-elles?, Emmanuel Todd montre que la situation des Françaises s’est améliorée au point de changer complètement leurs conditions de vie et leur place dans la société [2]. On peut penser que la situation des Québécoises et des Occidentales en général est comparable.

Todd montre bien que les progrès féministes n’ont pas touché également tous les groupes sociaux, mais surtout les classes moyennes.

L’accès à la contraception est un facteur important de cette évolution, qui donne aux femmes le plein contrôle sur leur propre corps et sur la reproduction humaine dans son ensemble. La transition démographique est pour Todd le fait majeur de l’histoire contemporaine : les femmes éduquées, couvertes par des droits individuels solides et qui ont accès à la contraception, font en moyenne peu d’enfants, ce qui modifie totalement la pyramide des âges des sociétés économiquement avancées et politiquement libérales. Plusieurs phénomènes sociologiques confirment que les rapports de force entre les hommes et les femmes évoluent à la faveur de celles-ci. Par exemple, la différence d’âge moyenne entre l’épouse et l’époux s’est réduite. Autre fait significatif : la majorité des décisions de divorce sont le fait des femmes. Ces faits sociaux qui paraîtront banals à plusieurs sont pourtant une inversion de tendances anthropologiques millénaires.

Cette inversion a lieu surtout dans nos économies de services, où un bon nombre de professions économiquement et socialement valorisées sont maintenant à majorité féminine ou en voit de l’être : éducation, psychologie, médecine, droit, etc. [3]. Ces professions sont porteuses d’une vision du monde et de valeurs qui correspondent en partie à ce qu’on appelle la « culture thérapeutique [4]», étudiée par le sociologue américain Philip Rieff. Le sociologue québécois Stéphane Kelly résume ainsi cette culture thérapeutique :

« Cette dernière s’est forgée dans des milieux sociaux restreints (bourgeoisie, élite culturelle) avant les années 1960, mais elle a depuis triomphé au point de devenir une espèce de pensée unique, diffusée par le système médical, les grands médias, les entreprises multinationales, l’industrie publicitaire, nos gouvernements et Hollywood. Cette culture diffuse de petites maximes aussi simples et efficaces qu’insignifiantes : " aujourd’hui, je me choisis ", " prends soin de toi ", " écoute ton corps ", " cause pour la cause ", " pourquoi souffrir ? "... »

L’idéologie thérapeutique n’est pas seulement le fait des femmes, mais elle va globalement dans le même sens que la morale féministe la plus répandue en ce moment. Ainsi, Todd attribue à l’influence croissante des femmes l’augmentation de la tolérance aux minorités sexuelles et aux immigrants. Il ne s’agit pas de dire que tout va bien pour les femmes, mais de constater que celles-ci sont collectivement de plus en plus influentes, au point de modifier la structure même de notre civilisation. C’est cela que décrit le film d’Arcand. Todd va jusqu’à parler de situation d’hégémonie culturelle gramscienne pour le féminisme. Sans aller jusque-là, on peut tout simplement constater avec Arcand que le féminisme a changé le monde. On ne peut nier que les luttes féministes séculaires ont porté de nombreux fruits et qu’elles continuent d’être intenses là où cela est encore nécessaire.

À ce sujet, une importante nuance doit être faite. Todd montre bien que les progrès féministes n’ont pas touché également tous les groupes sociaux, mais surtout les classes moyennes. Les choses sont différentes pour les femmes des classes sociales pauvres et dans les classes très aisées. Si les femmes sont très présentes dans les postes de professionnels et de cadres, elles le sont moins dans les postes de haute direction et à la tête des plus grandes fortunes. La situation des femmes est aussi moins bonne dans les secteurs où les travaux sont plus physiques et où les conditions de vie sont plus difficiles pour tous. La précarité, la pauvreté, l’instabilité familiale, les problèmes de santé physique et psychologique, etc., frappent beaucoup plus dans les groupes sociaux pauvres. À l’autre extrême, les femmes ont encore trop souvent de la difficulté à atteindre les plus hautes sphères de l’économie et de l’État. Les principaux défis qui restent à relever par les féministes se situent donc tout en haut et tout en bas de l’échelle sociale. Cet aspect n’est pas du tout abordé dans le film : on voit une ministre, mais on ne voit pas le chef de l’exécutif, qu’on imagine plutôt être un premier ministre qu’une première ministre. Quant aux milieux pauvres, ils sont absents du récit. Cela dit, il s’agit d’un choix artistique qui n’empêche nullement de poursuivre une réflexion critique sur ce sujet.

Renouveler l’alliance fondatrice de la vie

Le film d’Arcand se concentre sur la classe moyenne, celle où les femmes ont réalisé les gains les plus importants. Son message est que les femmes sont probablement plus douées que les hommes, en moyenne, pour exceller dans des professions dédiées aux soins, aux communications, à la recherche ou à l’administration publique. Le seul avantage de Jean-Michel est d’être plus doué pour le bonheur. On entrevoit d’ailleurs le conjoint de Rosalie, la fille de Suzanne, qui semble très heureux de s’occuper seul du bébé pendant que sa conjointe est au loin pour un travail humanitaire. Les progrès des femmes sont l’occasion pour les hommes de profiter des joies de nouveaux rôles sociaux, surtout celles d’une paternité réinventée.

Même si les progrès sociaux des femmes ne sont peut-être pas aussi grands que ce que Todd avance et ce qu’Arcand montre dans son film, l’essentiel est qu’Arcand présente une attitude masculine libre de tout ressentiment envers ces progrès, voire capable d’y trouver le bonheur et le désir de se réengager socialement pour les générations futures. Les nouvelles relations entre les hommes et les femmes, de même que les nouvelles identités de sexe ou de genre, ne font pas disparaître le fait biologique de la reproduction, qui enracine la condition humaine dans ce que Arendt a nommé la natalité. Arcand ne présente pas la biologie comme un déterminisme qui enchaîne l’homme et la femme à leurs corps, mais comme un fait auquel il faut réagir par des choix libres. Jean-Michel choisit de se consacrer à un enfant qui n’est pas le sien, tandis que Suzanne et sa fille acceptent dans leur vie des amoureux qui leur permettent d’être à la fois des mères et des professionnelles accomplies.

En un sens plus ancien, un testament est un engagement que l’on prend devant témoin. Jean-Michel est le témoin qui permet à Suzanne de se réengager comme mère et grand-mère. La famille éclatée peut se recomposer.

On objectera avec raison que beaucoup d’hommes sont, dans les classes moyennes, plutôt assoiffés de succès financiers et professionnels que d’amour filial. La morale d’Arcand est que ces hommes sont déjà largement battus par les femmes dans un jeu social dont les règles ont changé et qu’ils ont choisi un parcours de vie qui ne peut se terminer que dans le malheur et la solitude. Cette morale du sens de la vie se décline à rebours de l’étymologie du mot Testament. Au sens contemporain, il s’agit des dernières volontés, dans le sens le plus évident de ce mot dans le film. Chacun a besoin d’exprimer ses dernières volontés et souhaite que quelqu’un en garde un souvenir. Tout le film exprime cela sous la forme d’une contradiction pragmatique : Arcand nous montre la vie d’un homme qui se croit voué à l’oubli pour qu’on se souvienne de lui. En un sens plus ancien, un testament est un engagement que l’on prend devant témoin. Jean-Michel est le témoin qui permet à Suzanne de se réengager comme mère et grand-mère. La famille éclatée peut se recomposer. Cela nous amène enfin au sens chrétien du testament comme alliance : la relation d’amour entre l’homme et la femme, le parent, l’enfant et le petit-enfant. Cette alliance rend possibles la filiation et la victoire contre la solitude et la mort. Elle est une constante absolue de la vie qui se maintient dans toute civilisation humaine.

[1] https://www.ledevoir.com/societe/206114/femmes-au-travail?

[2] Emmanuel Todd, Où en sont-elles?, Seuil, 2022

[3] Il est difficile de faire de telles généralisations sans commettre des erreurs de détails, mais les données de Statistiques Canada semblent confirmer le constat de Todd : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410033502

[4] https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de/697515/le-devoir-de-philo-le-triomphe-de-la-culture-therapeutique

Le vieillissement de la population pose des défis colossaux, tant sur le plan des ressources matérielles nécessaires aux personnes âgées que sur celui des relations humaines entre vieux et jeunes. On trouve chez Thomas d’Aquin une vertu dédiée aux bonnes relations entre les générations : la piété filiale, qui consiste à faire preuve de déférence envers les parents. Cette antique vertu que Thomas a empruntée à Cicéron est plus nécessaire que jamais, compte tenu de l’accroissement de la proportion de gens âgés.

Le vieillissement de la population pose des défis colossaux, tant sur le plan des ressources matérielles nécessaires aux personnes âgées que sur celui des relations humaines entre vieux et jeunes. On trouve chez Thomas d’Aquin une vertu dédiée aux bonnes relations entre les générations : la piété filiale, qui consiste à faire preuve de déférence envers les parents. Cette antique vertu que Thomas a empruntée à Cicéron est plus nécessaire que jamais, compte tenu de l’accroissement de la proportion de gens âgés.

Le capitalisme de la finitude est celui d’une compétition effrénée pour des ressources limitées, autant à cause du pouvoir des États qui les accaparent qu’à cause de leur raréfaction qui résulte de la dégradation de la nature, alors que la consommation augmente sans cesse. Selon Orain, notre époque voit la résurgence du capitalisme monopolistique, qui tend à la concentration des richesses plutôt qu’à leur circulation. L’ouvrage offre, je crois, une grille de lecture utile pour comprendre notre époque. C’est pourquoi je me propose d’en résumer ici les thèses et l’argumentation en faisant abstraction des aspects historiques, qui sont très riches, mais qui nous détournent quelque peu de la situation géopolitique instable que nous vivons en ce moment.

Le capitalisme de la finitude est celui d’une compétition effrénée pour des ressources limitées, autant à cause du pouvoir des États qui les accaparent qu’à cause de leur raréfaction qui résulte de la dégradation de la nature, alors que la consommation augmente sans cesse. Selon Orain, notre époque voit la résurgence du capitalisme monopolistique, qui tend à la concentration des richesses plutôt qu’à leur circulation. L’ouvrage offre, je crois, une grille de lecture utile pour comprendre notre époque. C’est pourquoi je me propose d’en résumer ici les thèses et l’argumentation en faisant abstraction des aspects historiques, qui sont très riches, mais qui nous détournent quelque peu de la situation géopolitique instable que nous vivons en ce moment. Être soi-même peut sembler facile. Mais le conformisme social, les nécessités de la vie qui captent notre attention, les mille et un divertissements qui nous soulagent momentanément du poids de notre existence nous éloignent de nous-mêmes. C’est pourquoi il faut lire et relire Montaigne. Il nous ramène à nous-mêmes. Il peignait sa vie dans ses Essais, disait-il, pour que nous pensions à la nôtre.

Être soi-même peut sembler facile. Mais le conformisme social, les nécessités de la vie qui captent notre attention, les mille et un divertissements qui nous soulagent momentanément du poids de notre existence nous éloignent de nous-mêmes. C’est pourquoi il faut lire et relire Montaigne. Il nous ramène à nous-mêmes. Il peignait sa vie dans ses Essais, disait-il, pour que nous pensions à la nôtre. Comment comprendre Noël à la lumière de la pensée de Thomas d’Aquin? Je vais dans les lignes qui suivent résumer quelques idées glanées chez Thomas sur la naissance du Christ en tant que manifestation du Fils de Dieu.

Comment comprendre Noël à la lumière de la pensée de Thomas d’Aquin? Je vais dans les lignes qui suivent résumer quelques idées glanées chez Thomas sur la naissance du Christ en tant que manifestation du Fils de Dieu. Le vice-président américain J.D Vance est souvent présenté comme celui qui tente de donner un contenu philosophique au trumpisme. L’auteur du livre à succès Hillbilly Elegy est non seulement un brillant diplômé en droit de Yale, c’est aussi un « transfuge de classe » qui a tenté de formuler un conservatisme enraciné à la fois dans les préoccupations des classes populaires américaines du XXIe siècle et dans un christianisme traditionnel. Il est douteux qu’il soit possible de donner des principes intelligents à la démagogie de Trump. Vance est toutefois un jeune politicien qui a réussi à devenir rapidement l’un des vice-présidents les plus influents depuis longtemps, comme on a pu le constater lors de son désormais célèbre discours de Munich et dans le rôle actif qu’il a joué dans la séance d’humiliation publique infligée à Zelensky. On peut donc s’attendre à ce que ses idées soient influentes encore longtemps. Il est donc avisé de chercher à les comprendre.

Le vice-président américain J.D Vance est souvent présenté comme celui qui tente de donner un contenu philosophique au trumpisme. L’auteur du livre à succès Hillbilly Elegy est non seulement un brillant diplômé en droit de Yale, c’est aussi un « transfuge de classe » qui a tenté de formuler un conservatisme enraciné à la fois dans les préoccupations des classes populaires américaines du XXIe siècle et dans un christianisme traditionnel. Il est douteux qu’il soit possible de donner des principes intelligents à la démagogie de Trump. Vance est toutefois un jeune politicien qui a réussi à devenir rapidement l’un des vice-présidents les plus influents depuis longtemps, comme on a pu le constater lors de son désormais célèbre discours de Munich et dans le rôle actif qu’il a joué dans la séance d’humiliation publique infligée à Zelensky. On peut donc s’attendre à ce que ses idées soient influentes encore longtemps. Il est donc avisé de chercher à les comprendre.